Zukunftsträchtig: Optimale Ankopplung als Lebensversicherung der Hörakustikbranche

Dr. Florian Denk, Leiter des Bereichs Forschung und Studien am Deutschen Hörgeräte Institut in Lübeck

Dass eine optimale akustische Ankopplung und okklusionsfreies Tragegefühl bei Hörgeräten kein Widerspruch sein muss, soll eine neue wissenschaftliche Studie herausarbeiten. Im Gespräch mit Dr. Florian Denk, Leiter des Bereichs Forschung und Studien am Deutschen Hörgeräte Institut in Lübeck, erfahren wir, wie entscheidend möglichst gut abdichtende Otoplastiken sowie die Hörertechnologie für die Funktion von modernen Hörgeräten sind und welche Rolle sie für die Zukunft der Hörakustik spielen.

Von Thomas Sünder / Foto & Abbildung: Denk

Herr Denk, in den letzten Jahren wird sehr viel über KI bei der Klangprozessierung in Hörsystemen gesprochen. Kaum jemand redet über die physikalischen Eigenschaften der Hörer und der Ankopplung. Sollte das Ihrer Meinung nach wieder mehr in den Fokus gerückt werden?

Das Thema Ankopplung ist für viele Leute nicht so ganz greifbar. Für das Marketing der Hörgerätehersteller ist es daher wahrscheinlich einfacher, sich auf Aspekte zu konzentrieren, die in der Technik selbst liegen. Und bei der KI-Verarbeitung ist in der letzten Zeit eine ganze Menge passiert, und in Zukunft kommt da sicher noch mehr. Aber ich gebe Ihnen recht, über die Ankopplung und die physikalischen Grenzen wird leider viel zu wenig gesprochen.

Welchen Stellenwert räumen Sie aus ihrer fachlichen Perspektive dem Thema Ankopplung bei?

Das ist ein sehr wichtiges Thema, wo wirklich noch viel verbessert werden kann. Auch auf einer Ebene, die bei den Hörakustikern stattfindet und wo momentan sehr viel Potenzial dadurch verschenkt wird, dass oft sehr offen angekoppelt wird.

»Wichtig ist wirklich, dass der Tragus frei ist und im knorpeligen Teil des Gehörgangs so wenig Material wie möglich Kontakt zur Gehörgangswand hat.«

Bleiben wir erst einmal bei den Herstellern. Im Zentrum der Ankopplung stehen die Hörer. Wo liegen deren physikalische Möglichkeiten und Grenzen?

Gängige Hörgerätehörer sind sogenannte Balanced Armature Driver. Das sind elektromagnetische Hörer. Ihr großer Vorteil ist, dass sie eine sehr hohe Effizienz haben. Das heißt, man braucht eine sehr geringe elektrische Leistung, um relativ hohe akustische Pegel wiedergeben zu können. Auch deshalb verbrauchen Hörgeräte deutlich weniger Energie als Hearables mit dynamischen Lautsprechern. Besonders im ‚Hörgeräte-Bereich‘ zwischen einem und sechs Kilohertz funktioniert das sehr gut. Meistens werden die Hörer um eine breite Resonanz in diesem Bereich betrieben. Darüber und darunter nimmt die Leistung des Hörers ab. Bei tiefen Frequenzen entsteht dadurch das Problem, dass der Gehörgang abgeschlossen werden muss, um den Bass gut zu übertragen. Viel höhere Frequenzen kann der Hörer einfach nicht mehr übertragen.

Sehen Sie Potenzial, um die aktuelle Hörertechnologie weiter zu verbessern?

Balanced Armature Hörer sind seit mehreren Jahrzehnten Standard und nach meinem Kenntnisstand ausentwickelt. Was so langsam auf den Markt kommt, sind sogenannte MEMS-Treiber. Das sind mikroelektromechanische Systeme. Nach dieser Bauart funktionieren auch bereits die Hörgerätemikrofone. Es sind in Halbleitertechnik geformte Chips, die sich elektrostatisch oder piezoelektrisch verformen. Mit diesem System hat man nicht das Problem des beschränkten Resonanzbereichs, da sie unterhalb ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden können und so auch bis hinauf zu 20 oder 30 Kilohertz gut Schall übertragen. Ich bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren in den Hörern von Hörsystemen umgesetzt wird.

Sie haben in einer wissenschaftlichen Arbeit belegt, dass sich neutral eingestellte Hörgeräte bei Normalhörenden sogar negativ auf das Sprachverstehen auswirken. Das galt für ein getestetes Hearable nicht. Wie erklären Sie sich das?

Hier kommen viele Teilschritte in Frage, bei denen sich dieses Gerät von Hörgeräten unterschied: Eine sehr geringe Verarbeitungslatenz, andere Verarbeitungsstrukturen, die weniger Artefakte verursachen, ein dynamischer Hörer. Genau können wir es noch nicht erklären, deshalb führen wir aktuell weitere Studien dazu durch. Man muss aber ganz klar festhalten, dass sich dieser Effekt vor allem auf Normalhörende bezieht. Wer stark schwerhörig ist und durch ein Hörgerät überhaupt erst bestimmte Frequenzen wahrnimmt, wird natürlich vor allem einen Vorteil beim Sprachverstehen erleben. Bei Neukunden im Grenzbereich können meiner Meinung nach augenscheinlich kleine Artefakte, die wir hier im Sprachverstehen gemessen haben, aber über Akzeptanz und Nutzen eines Hörgeräts auf jeden Fall mitentscheiden. Auch wenn man an Hörunterstützung für Normalhörende außerhalb von klassischen Hörgeräten denkt, ist es natürlich wichtig, dass das Gerät beim Hören nicht erst einmal stört. Das gilt übrigens nicht nur für Geräusche aus der Umwelt, sondern auch die Selbstwahrnehmung wie der eigenen Stimme.

Anzeige

Wie sollten Hörakustiker also nach aktuellem Stand der Forschung ankoppeln?

Ich plädiere für möglichst geschlossene Otoplastiken. Allerdings gilt es, einen Okklusionseffekt möglichst zu vermeiden, da die Hörsysteme sonst von den Trägern nicht akzeptiert werden. Denn dann wird die eigene Stimme zu intensiv wahrgenommen, dröhnt in den Tiefen und Kau- und Schluckgeräusche stören. Wir konnten bereits zeigen, dass der Okklusionseffekt auch ohne zusätzliche Öffnung des Gehörgangs deutlich reduziert werden kann. Dazu bedarf es okklusionsminimierender Otoplastiken.

Sie sprechen von Otoplastiken, die tatsächlich gar keine Belüftungsöffnung haben. Wie funktioniert das?

Das gelingt mit speziellen individuell gestalteten Otoplastiken. Sie sind so geformt, dass sie das Problem der Einkopplung von Körperschall an der Wurzel verhindern. Das Grundproblem ist ja, dass Körpergeräusche Vibrationen im Gehörgang erzeugen, die dann eine zusätzliche Schallquelle im Gehörgang darstellen. Wenn ich eine Otoplastik durch eine Bohrung öffne, sorge ich lediglich dafür, dass diese Geräusche nach außen abfließen. Dadurch gehen aber auch wichtige Teile von der Übertragung der Hörgeräte verloren. Besser ist es, die Otoplastik so zu bauen, dass sie die Körpervibrationen gar nicht erst einfängt. Diese entstehen hauptsächlich im knorpeligen Teil des Gehörgangs. Wenn man aber die Abdichtzone der Otoplastik im Übergang zwischen knorpeligem und knöchernem Gehörgang legt, dann kann man das Eintreten dieser Vibration in den Restgehörgang verhindern. Man muss also am Übergang zwischen erster und zweiter Krümmung abdichten, noch besser komplett in der zweiten Gehörgangskrümmung.

Das heißt, die Otoplastik sollte idealerweise hinter dem zweiten Knick sitzen?

Genau. Zusätzlich ist es aber auch sehr wichtig, dass man nicht nur diese tiefe Abdichtung macht, sondern den Kontakt der Otoplastik mit den kritischen Flächen im Gehörgang minimiert. Das ist im knorpeligen Teil vor allem der Bereich, wo das Kiefergelenkköpfchen sitzt. Also die untere, nach innen gerichtete Seite des Gehörgangs. Das heißt, am Ende bleibt von der Otoplastik eine tiefsitzende Abdichtung, so eine Art Nase, die in der zweiten Krümmung abschließt. Davor sitzt ein Steg, der weiter nach außen führt, vor allem oben und an den äußeren Teilen des Gehörgangs. Und dann muss man eben schauen, wie man die Haltezone realisiert. Meistens sind das Cymba- oder Ringformen, die mit möglichst wenig Kontakt in der Ohrmuschel sitzen. Vor allem der Tragus sollte frei sein, weil eben hier oder in den unten liegenden Teilen des Gehörgangs Vibrationen auftreten.

Also ist das ein ähnliches Prinzip wie bei einer klassischen Nugget-Bauform?

Im Prinzip ja. Wichtig ist aber wirklich, dass der Tragus frei ist und im knorpeligen Teil des Gehörgangs so wenig Material wie möglich Kontakt zur Gehörgangswand hat. Wovon ich übrigens nur dringend abraten kann, ist ein Stepvent. Wenn man den Zapfen sehr stark konisch formt und Innenmaterial weg fräst, verringert man einerseits die Abdichtung an der entscheidenden Stelle hinter dem zweiten Knick. Andererseits legt man Bereiche von der schwingenden Gehörgangswand frei, deren Vibration sich dann weiter nach innen überträgt. Im schlimmsten Fall verstärkt man damit den Okklusionseffekt sogar.

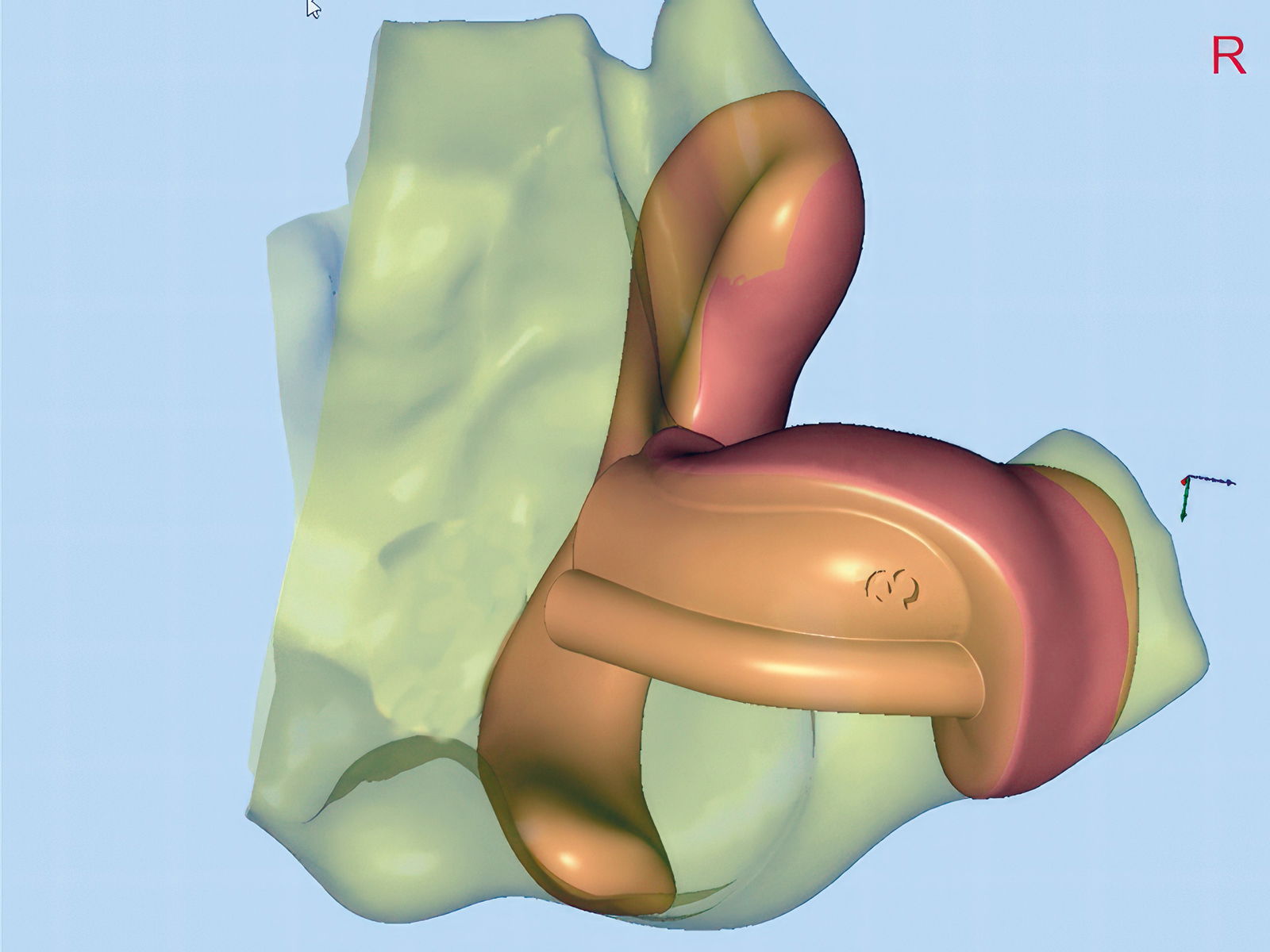

Beispiel für eine okklusionsminimierende Otoplastik mit Abdichtung hinter dem zweiten Knick und Halt in der Cymba. Sie kann aus harten und weicheren Materialien wie Thermotec hergestellt werden. Titan ermöglicht noch filigranere Formen

Welches Material kommt für die Herstellung okklusionsfreier Otoplastiken in Frage?

Ich persönlich gehe davon aus, dass das Material für die reine Akustik und die Aufhängung der Hörer eher zweitrangig ist. Es hat aber sehr wohl sehr großen Einfluss auf Gestaltungsmöglichkeiten und Wanddicke, die man realisieren kann. Und auch auf die Abdichtung, die man bei derselben Formgebung mit unterschiedlichen Materialien erzielen kann. Ein gutes Beispiel ist Thermotec, das so weich ist, dass es sich besser an den Gehörgang anpassen kann und damit wahrscheinlich eine bessere Abdichtung erzielt als dieselbe Form mit festen Materialien. Dafür kann man mit Titan oder Keramik besonders dünne Wandstärken realisieren und hat damit vielleicht mehr Möglichkeiten in der Bauform bei kleinen oder verwinkelten Gehörgängen.

Wie ist es zu dem Forschungsprojekt zu okklusionsminimierenden Otoplastiken gekommen, das Sie nun unter dem Dach von Hörwerk durchführen?

Das Thema interessiert mich schon länger, und am DHI wurden im Rahmen von Abschlussarbeiten einige Vorstudien mit okklusionsminimierenden Otoplastiken durchgeführt. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, um die immer besser werdende Technik von Hörgeräten wirklich ans Ohr zu bringen. Wir arbeiten jetzt mit der Hochschule Aalen zusammen, wo Prof. Dr. Steffen Kreikemeer involviert ist. Außerdem wirkt das Fachgeschäft Hörakustik Jens Pietschmann in Frankfurt mit, die die Ansätze an echten Kunden testen können. Dort wird das Projekt von Jens Pietschmann und Dr. Anja Eichenauer umgesetzt, die neben ihrer praktischen Erfahrung auch einen starken wissenschaftlichen Hintergrund einbringen können.

Was ist das Ziel der Studie?

Wir wollen das Prinzip der okklusionsminimierenden Otoplastiken auf Herz und Nieren prüfen. Es geht auch darum herauszufinden, wie solche Otoplastiken sicher gefertigt werden können. Das ist nicht einfach. Dazu werden wir auch mit verschiedenen Otoplastiklaboren zusammenarbeiten. Ebenso wollen wir allgemein bewerten, welchen Einfluss die Ankopplung wirklich auf die Leistungsfähigkeit von modernen Hörgerätefeatures hat. Dazu gibt es nämlich bislang erstaunlich wenig belastbare Daten. Während der Studie vergleichen wir dann bei Kunden im Fachgeschäft, wie sich okklusionsminierende Otoplastiken im Vergleich zu Standard-Otoplastiken oder Schirmchen auswirken. Dann überprüfen wir, ob die Versorgungsqualität insgesamt mit den speziellen Otoplastiken zunimmt. Wir benutzen dazu Sprachtests mit Störgeräusch, die auf die Wirksamkeit von Features setzen. Und die Probanden füllen Fragebögen aus.

Sehen Sie in der Entwicklung okklusionsfreier Otoplastiken eine Chance für das Hörakustikhandwerk?

Auf jeden Fall. Ich sehe mit Hinblick auf die Zukunft die Ankopplung als eine der zentralen Aufgaben der Hörakustik. Denn seien wir ehrlich: Bei der Einstellung der Hörgeräte wird viel mehr automatisiert werden. Der rein technische Anteil, an vielen virtuellen Reglern zu stellen, wird immer weniger werden. Außerdem werden auch Hearables mit immer mehr Hörgerätefunktionen und perspektivisch vielleicht Over-the-Counter-Hörgeräte stärker in Konkurrenz zu klassischen Hörsystemen treten. Aber die Ankopplung richtig zu gestalten und das volle Potenzial von Hörgeräten ans Ohr zu bringen, das ist eine zutiefst handwerkliche Aufgabe. Das ist mit okklusionsminimierenden Otoplastiken auch etwas anspruchsvoller. Denn die Abformung muss bis über den zweiten Knick hinaus sauber genommen werden. Also das ist einerseits eine Chance, meiner Meinung nach aber auch ein Muss. Denn Hearables wie AirPods von Apple können den Okklusionseffekt durch aktives Noisecanceling aufheben, mit einem zusätzlichen Mikrofon im Gehörgang. Bei Hörgeräten ist das schwieriger umzusetzen. Wenn die Hörakustikbranche mithalten will, braucht sie eine optimale Ankopplung.

Wie könnte die Übertragung von Hörsystemen mit zukünftigen Technologien noch weiter verbessert werden?

Indem der Luftschall im Gehörgang bei der Übertragung eliminiert wird. Ideal wäre, wenn das Trommelfell direkt zum Schwingen gebracht werden würde. Es gibt ein paar Firmen, die dieses Prinzip schon mit mechanischen Schwingungswandlern auf dem Trommelfell anwenden. Wir haben ein Nebenprojekt, in dem wir die Möglichkeit erforschen, eine Membran auf dem Trommelfell mit Lasern zum Schwingen zu bringen. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, aber das Verfahren ist noch in einem experimentellen Stadium und weit entfernt vom Einsatz am menschlichen Ohr. Doch vielleicht ist damit eines Tages die optimale Übertragung möglich, bei der Okklusion gar nicht erst entstehen kann.

Herr Denk, vielen Dank für das Gespräch.